Works

Papers d´Art

Oct 16th, 2007

A Lizette

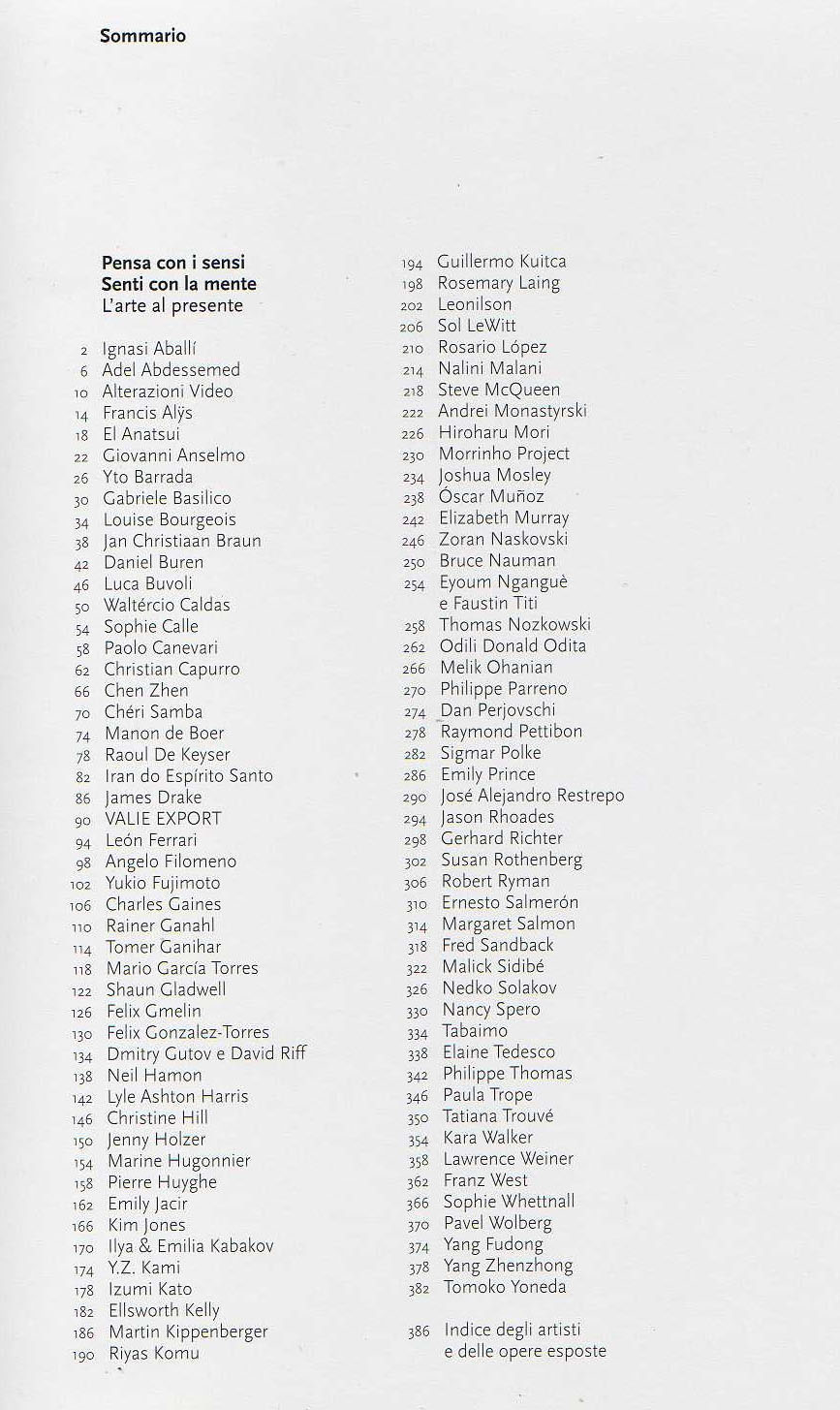

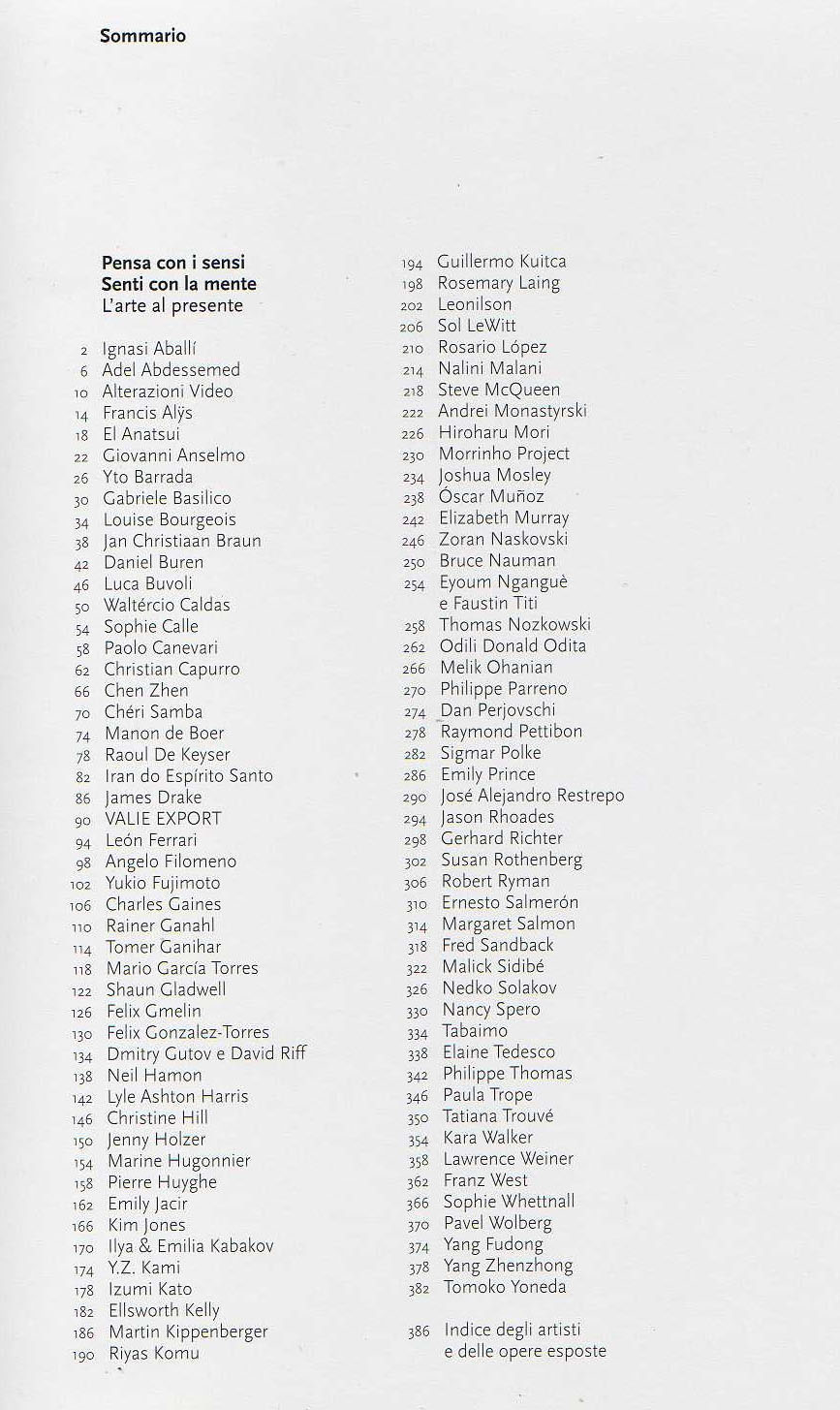

La lista de contactos de una convocatoria, la reproducción de nombres asociados por determinada temática, supone hoy día la indiscutible ventaja de formar parte de alguna red. Para el reciente número de Papers d´Art me preguntaron si tenía alguna propuesta. Ante la elección pensé que era una oportunidad reflexionar sobre el maratón del fin de semana en Venecia, exclusivamente para visitar la bienal, albergue de obras de 76 países. Propuse un texto que trataría sobre el lema de la exposición: Pensa con i sensi. Senti con la mente / Think with the senses. Fell with the mind / Piensa con los sentidos. Siente con la mente. Aprobado el artículo empecé a elaborar el contenido. Sabía que una amiga tenía los catálogos de la bienal 2007 porque le pareció una inversión, material de referencia para la posteridad. La información que contenía el Arsenal y el Giardini ahora en papel: tres gruesos tomos. La sorpresa fue que decidió comprar la versión italiana en lugar de la inglesa; la razón, la aparente similitud entre el español y el italiano. Y ahora frente a los gordos libros y la carencia de comprensión del italiano: ¿cómo leo las páginas? ¿Asumo el riesgo de interpretación? ¿Abordo la lectura con la conciencia del hueco comunicativo? ¿Aplico el lema Pensa con i sensi…? ¿Es la experiencia del vacío de la lectura lo que otorga sentido? ¿Habrá que leer el arte contemporáneo con una lengua ajena para así lograr la distancia y entonces participar del proceso reflexivo que encarnan las obras? Le preguntaré a mi amiga si se percató de tal ventaja.

Pensar se me antoja, en este momento, una sensación.

¿Habrá que dejarse seducir por la imaginación? Para participar en el arte contemporáneo es imprescindible hurgar en sus referentes, saber que la mirada es una herramienta de apertura y no un escáner de información superficial. ¿Es posible pensar en cuáles son algunos de los referentes temáticos de las diversas obras que reúne la bienal? Los más inmediatos son el tratamiento pos-bélico –situarse entre las ruinas de lo visible para dar paso a lo que deja cada sombra o escombro– y la reflexión sobre los «lenguajes» de la inmigración.

Una de las labores que más se desarrolla en la cita veneciana es la construcción de testimonios, se destapan archivos dejados al olvido: artistas africanos, argentinos, costarricenses, australianos, colombianos y de más latitudes así lo certifican con su trabajo. La artista Emily Prince rastrea las fotografías de soldados muertos en combates en Afganistán e Irak y de esa manera visibiliza los rostros de quienes anónimamente cayeron por la defensa de una bandera. Amplía la visión de los conflictos Paolo Canevari, quien muestra, en Bouncing Skull, la supervivencia de un niño que juega con una pelota-cráneo entre los escombros de lo que quedó del cuartel general del ejército servio en Belgrado. Es sin duda este tipo de obras las que apelan al espectador para que piense con sensibilidad porque el raciocinio, propio de los humanos, puede resultar muy salvaje. La conciencia del tiempo en este tipo de obras exige posicionamientos éticos: la comprensión del otro, el lenguaje de las diferencias; una vez asumidos, quizás sería posible disipar todos estos escenarios de control y de guerra.

El Listado de lenguas (Inventory. Languages A-Z) de Ignasi Aballí es la metáfora perfecta de la reflexión más urgente, pero no por eso menos antigua, que hace la última edición de la Bienal de Venecia. La ilustración de la existencia de tantas lenguas como letras del abecedario supone una toma de conciencia frente a los idiomas en los que se expresa el mundo. A su vez la enumeración de lenguas podría sugerir su aprehensión, pero precisamente en la lista se pierden los límites y se transforman en un sólo muro comunicativo. Por esta vía la obra de Aballí me parece paralela a la construcción de sentido de Sophie Calle. Ambos se centran en la problématica de la interpretación, aunque en el caso de la artista francesa se plantea en un sólo idioma para detallar los matices de una misma lengua.

Sophie Calle al lado de Ignasi Aballí es un atrevimiento, pero a su vez una forma de repensar los idiomas del mundo, las vías de aproximarnos a las cosas. Sophie Calle se apropia temáticamente de otro idioma universal: el des-amor (cómo es pensado desde una economista, una actriz, una cantante de ópera…) y muestra, a través de las clasificaciones vocacionales, la variedad de conceptos verbalizados para la comprensión de un tema. La puesta en escena de las dificultades del lenguaje amplía sentidos, no busca equilibrio; por el contrario, explota torpesas e ironías y posibilita la pregunta sin perder la carga emotiva que cada mitología lleva consigo.

¿Cabe duda de que en las esferas del arte existe el idioma de la red Venecia?